1. Rôle des membranes

Membranesdansproduction d'hydrogène électrolytiqueles dispositifs remplissent trois fonctions : ils transmettent des ions (tels que les ions hydroxyde ou hydrogène) dans l'électrolyte, empêchent le croisement ou la pénétration de l'hydrogène et de l'oxygène entre les électrodes et fournissent une isolation pour empêcher le transfert d'électrons entre les électrodes (empêchant ainsi la conductivité).

Actuellement, l’accent est mis sur la transmission des ions et les propriétés de barrière aux gaz, mais l’isolation est souvent négligée. La conductivité des membranes entraîne une densité de courant élevée et une faible résistance, entraînant des explosions ; ainsi, les membranes conductrices présentent un plus grand danger que le croisement de gaz.

2. Développement des membranes

Les choix historiques en matière de matériaux de membrane comprennent les membranes en amiante et les membranes en sulfure de polyphénylène.

3. Relation entre les accidents de cellules électrolytiques et les membranes

La conductivité des membranes comme cause majeure d'accidents

La qualité des membranes sur le marché intérieur varie considérablement. En termes de conductivité, les membranes présentent des résistances différentes, les membranes isolantes constituant la norme de qualification. Certains fabricants diminuent la résistance de la membrane pour améliorer la conductivité, ce qui provoque directement des explosions de cellules électrolytiques. Le transfert d’électrons dans les membranes peut se manifester de plusieurs manières :

La faible résistance de la membrane se traduit par des paramètres opérationnels attrayants et une consommation d'énergie minimale (inférieure à 4,0, voire autour de 3,7).

Malgré des données intéressantes, la production d’hydrogène est nettement inférieure aux valeurs théoriques, car la majeure partie de l’énergie est convertie en chaleur, faisant de la membrane un composant générateur de chaleur. La génération de chaleur des membranes provient de deux points :

Lors de la préparation des membranes en sulfure de polyphénylène, d'autres types de fibres sont introduits qui ont de faibles constantes diélectriques et certaines capacités de transfert d'électrons.

La modification des membranes peut introduire des substances qui facilitent le transfert d'électrons, telles que des atomes de soufre dans le sulfure de polyphénylène, ou des impuretés comme des ions métalliques ou des tensioactifs.

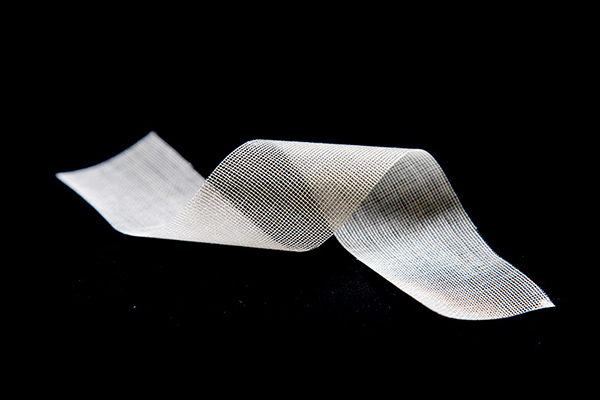

MinceMembranesavec de gros pores

Les membranes minces avec de grands pores sont sensibles au dépôt et à la pénétration des matériaux d'électrode détachés, conduisant à la conductivité. Certains fabricants produisentmembraneavec des espaces trop grands dans les fibres ou les fils, ce qui entraîne une répartition des pores plus large (5 à 20 microns) et une épaisseur insuffisante. Les particules métalliques (comme le nickel) présentes dans l'électrolyte s'accumulent et pénètrent dans la membrane, la rendant finalement conductrice. Pour empêcher la conductivité des électrodes détachées, les membranes doivent avoir :

Épaisseur adéquate pour empêcher l’infiltration de particules métalliques.

Pores de petite taille, idéalement inférieurs à 8-10 microns, de préférence avec une structure multicouche.

Mauvaise résistance à la température, à la corrosion et aux dommages mécaniques

Le marché propose une variété de membranes, mais pour améliorer les performances de fabrication, les fibres de sulfure de polyphénylène sont souvent mélangées à d'autres fibres structurelles (ce qui entraîne une perte excessive d'alcalis et une résistance aux basses températures). La diminution de la résistance de la membrane et de la torsion des fibres peut également compromettre la durabilité mécanique. Des méthodes inappropriées pour améliorer l’hydrophilie peuvent entraîner des problèmes. Les caractéristiques observables de la membrane comprennent :

Taux de retrait élevés.

Perte d'alcali élevée.

Diminution de l'étanchéité aux gaz suite à des forces extérieures.

L'environnement de fonctionnement au sein des cellules électrolytiques peut être plus destructeur que les conditions extérieures, nécessitant des membranes résistantes à la tension, à la flexion et à la compression, tout en conservant leurs performances sous certains niveaux de contrainte.